こんにちは。金継ぎ講師のジャンです。

普段は天然の漆を使った、

伝統的な技法で、器の修理方法をお教えしています。

東京タワーのふもと、港区三田の「うづまこ陶芸」2階にオープンしている

「うづまこ金継ぎ教室」で講師を務めています。

今回は、

「金継ぎ講師が簡易金継ぎを体験してみた」

という、私の正直なレポートの第二弾をお届けします。

いつもは、漆を使った金継ぎしかしない私の

単純な興味から始まった簡易金継ぎの「体験レポート」

なんと!好評いただいておます^^

(うれしい.…)

第一弾はこちら▼

【第1回】「簡単」じゃなかった?プロが挑んだ簡易金継ぎ(欠け編)正直レビュー

簡易金継ぎ体験記シリーズ第2弾となる今回は、

「割れ」の修理に挑戦した様子をお届けしますね。

前回の「欠け編」では、エポキシパテの匂いやベタつき、

そして形を整える難しさに悪戦苦闘しました。

実は.…

今回の「割れ」の修理。

さらなる難しさが待ち受けていました!!!!

どんなトラップに直面したのか、

私の完全な個人的感想(笑)を交えて

シェアさせてください。

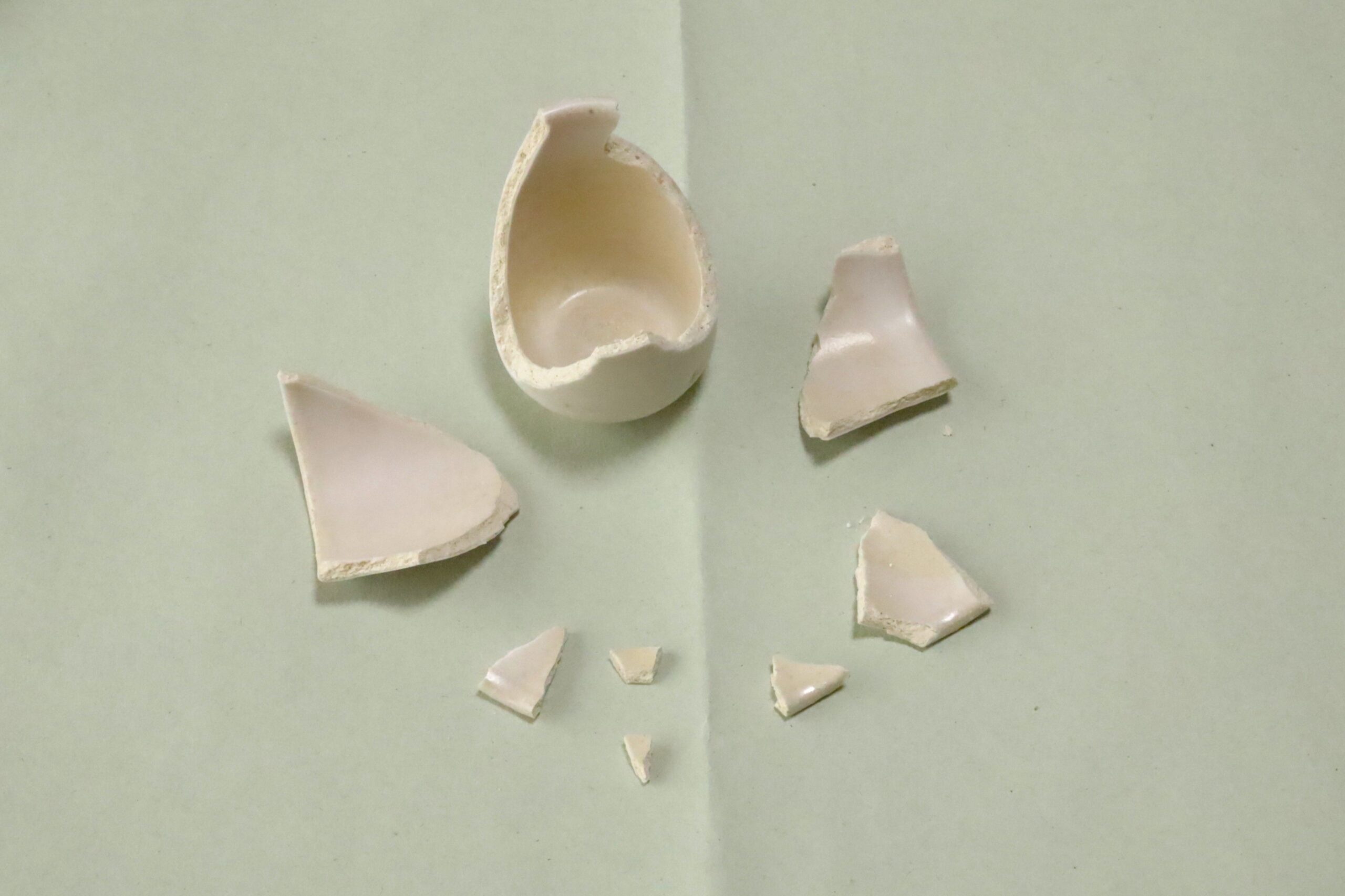

今回、簡易金継ぎの練習台になってもらうのは、

前回に引きつづき、お猪口です。

「割れ」は金継ぎの中でもよくある修理ですが、

いくつもの破片になったものを正確に接合するのは、実は繊細な技術が必要です。

簡易金継ぎのキットでどこまでできるのか、どれくらいカンタンなのか、

興味大!で作業に取り掛かりました。

作業開始

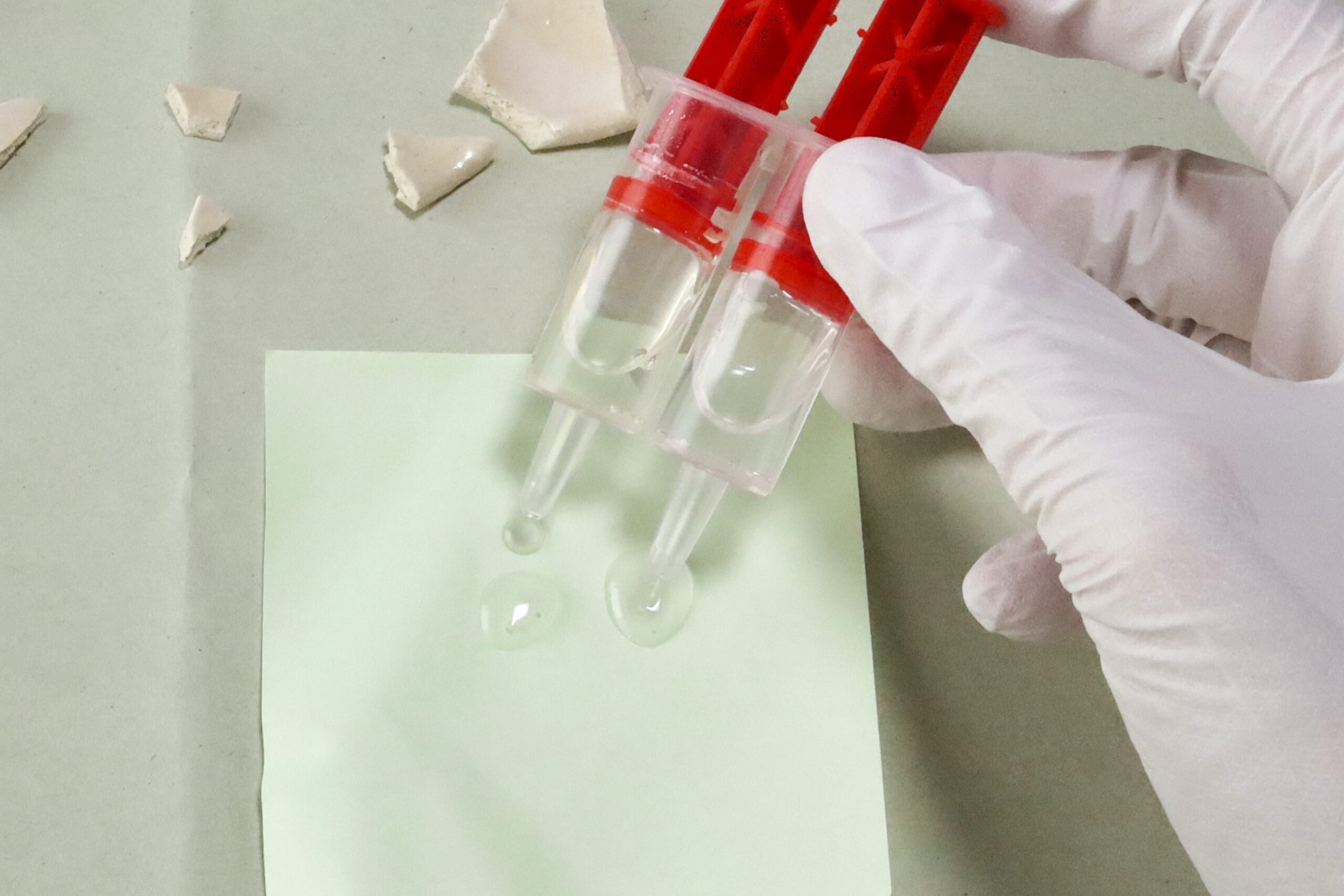

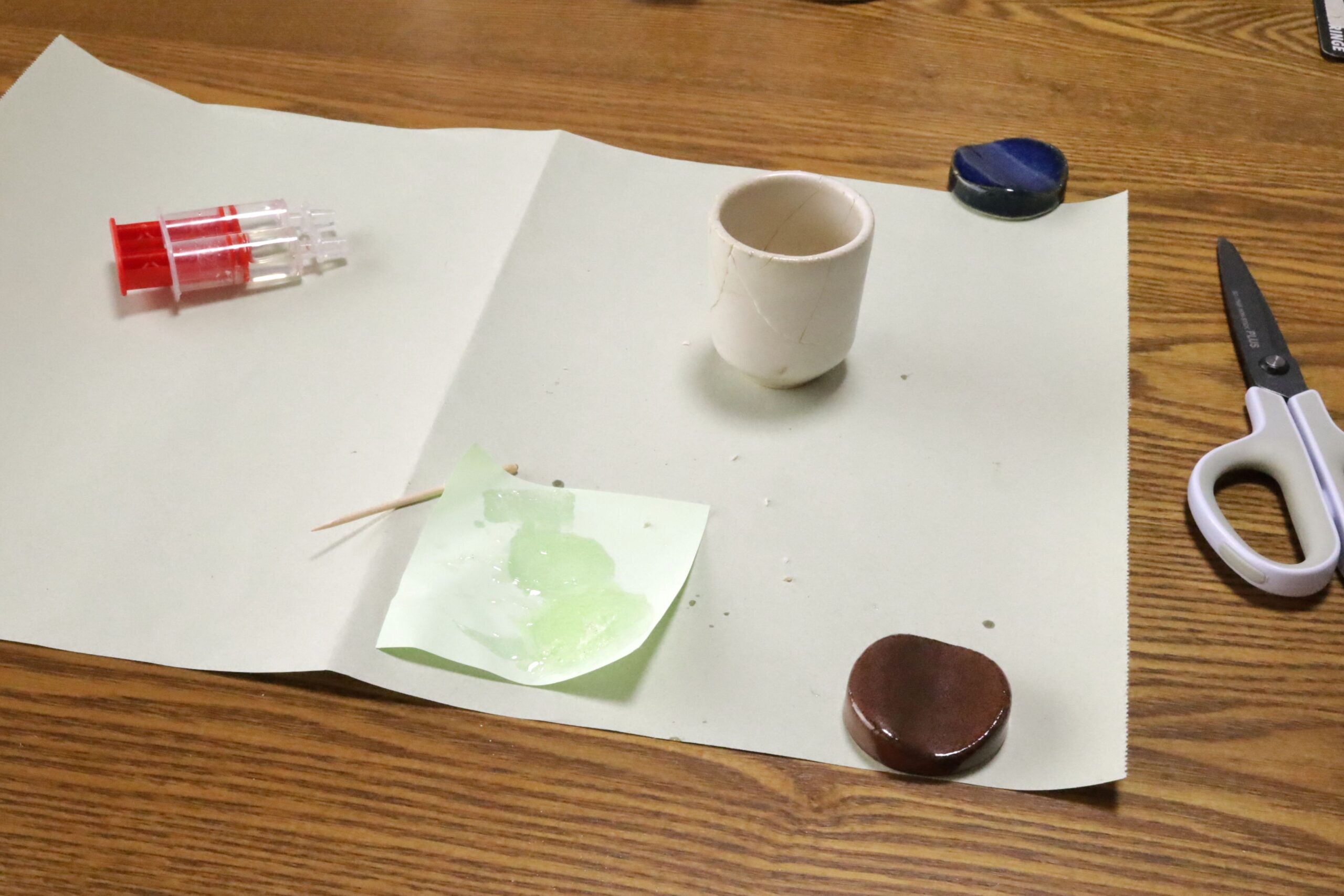

キットには、接着剤として使うエポキシ接着剤の注射器みたいなもの(?)が入っていました。

注射器(シリンジ)が二連になっているので、同時に押し出すことで、

主剤と硬化剤を同量出せるようになっているんですね。

割れ修理で直面する壁①:硬化速度との戦い、接着面の準備

いよいよ割れたお猪口の破片を繋ぎ合わせていく作業の始まりです!

「えっと、同じ量になるように、2つ同時に押し出すんだよね」

ッ!!!!

「ちょっ、まって!片方だけ、どんどん出てくる~~」

ちょっと焦りながら、押し具合を調節して

なんとか、同量くらい2液のエポキシ接着剤を出しました。笑

「では、始めますか。」

実はこの時、(私はまだ気づいていないのですが…)

エポキシ接着剤を混ぜ合わせた瞬間から、「時間との戦い」が始まっていました。

ツンとした接着剤特有の匂いはここでも健在、

むしろ前回のパテよりもきつく、目にくる感じ、換気はやはり必須です。

混ぜて数分もすると、もう固まり始めるなんてことは、全く頭になく。。。

いつもの、漆を使った金継ぎの時のように、

丁寧に丁寧に本体と一つ目の破片に接着剤を塗って、くっつけました。

「おしっ、イイ感じ~」

つぎに、

二つ目の破片にも接着剤を塗って、、、

「さっき、本体に塗った接着剤が.…

もう固まってる。。」

Σ(゚∀゚ノ)ノキャー

これじゃ、もう隙間なくピッタリ、きれいに、

とか、無理ですね。。。オワタ

本体と破片のくっつく部分同士だけに、手早く接着材を塗って

ピタッと付けなきゃいけなかった…のか。

トキスデニ遅シ。

伝統的ないつもの方法では、そもそも「素地調整(そじちょうせい)」といって、

接着の前に割れの表面をヤスリで整え、接着しやすくする工程をはさみますし。

「麦漆(むぎうるし)」など天然の漆を使った接着剤なら、

作業時間に余裕があるため、焦らずに塗布して、じっくりと破片の位置を

調整できるのです。

エポキシはあっという間に硬化が始まるため、とにかく「手速く」が求められます。

割れ修理で直面する壁②:破片の位置合わせと固定の難しさ

①の失敗をふまえて、断面にピンポイントで接着剤を塗り終えたら、

次は破片同士をピタッと合わせて、ズレないように固定します。

一度くっつき始めると修正が難しいため、

微妙な位置や角度の調整は、「一度で、正確に!」ですね。

でもそもそも、最初にミスって固まったエポキシの層があるので、

どうしても歪みが……

最後の破片なんかは、もうかなり無理矢理、押し込むしかない(汗)

ふ~~~、

予想外の事態に、想像以上に神経を使いましたね。

こんなに疲れたのに、

「ガタガタ」って、悲しいヨ。。。

割れ修理で直面する壁③:はみ出した接着剤の処理

接着の時に、どうしても接着剤が少しはみ出しますよね。

このはみ出したエポキシが、また厄介でした。

前述の通り硬化が速いため、ふきとる間もなく「カチカチ」。

まだ柔らかいうちなら拭き取れるみたいなのですが、

そんなタイミングで拭きとれる人がどれだけいるの?というのが正直なところです。

固まってしまったのところをカッターナイフで削るのは、

器の本体を傷つけてしまいそうになる恐怖と隣り合わせ。

無理に削ろうとすると、

器の表面に傷がついたり、汚く跡が残ったりしてしまいます。

だからといって、

優しくカッターを当てても表面でつるつるすべるだけで削り取れません。

すべてきれいに取り除くことは諦めることにしました。

このはみ出し処理の難しさも、

簡易金継ぎで美しい仕上がりを目指す上で大きな壁のひとつですね。

仕上げ(金色絵具)

なんとか割れたお猪口を接合し、接着剤の処理を終えたら、

いよいよ金色の線を描く工程です!

付属の筆は、毛先がやわらかくコシがないので

前回同様、難易度が高い(=使いづらい…)ですね。

割れの線に沿って、器のカーブに合わせて細くキレイに線を描こうとしますが、

思うように筆がコントロールできず、線が太くなったり、ヨレたりしてしまいます。

お猪口の内側は、特に難しかったです。

「筆に角度が付けられない&よく見えない。」

もはや、勘で描く!

そして、塗料の「金色」ですが、

こちらもやはり前回同様、私が普段扱っている漆と金粉で作り出す輝きとは全く異なる印象です。

これはまた、シリーズ最終回でじっくりお話ししようかなと。

割れ修理を終えて(中間まとめ)

簡易金継ぎキットを使っての「割れ」の修理は、

「硬化速度の速さ」「正確な接合」、そして「はみ出した接着剤の処理」に苦戦しました。

「欠け」修理ではパテの成形に苦労しましたが、「割れ」修理では、いかに素早く、正確に、そして綺麗に接着するかという、

また別の種類の「簡単ではない」壁がありました。時間との戦い、とも言えますね。

欠け同様、手軽に割れた器をくっつけることはできます。

しかし、器の割れ線に沿ってズレなく、滑らかで美しい線を表現するには、これまた素材への理解、そして練習と工夫が必要だと痛感しました。

次回は、この欠け修理と割れ修理の経験を総括し、簡易金継ぎと伝統的な漆金継ぎの根本的な違い、そして「金継ぎ」の意味について、私のプロとしての視点から掘り下げてみたいと思います。

どうぞ、楽しみにお待ちください^^

P.S.

この簡易金継ぎの体験と比較するために、同じような欠けや割れのお猪口を、

伝統的な漆の金継ぎでも修理中です。そちらの様子も、できあがったらご紹介できればと思っています。

>>【第1回】「簡単」じゃなかった?プロが挑んだ簡易金継ぎ(欠け編)正直レビュー

うづまこ金継ぎ教室 ジャン