こんにちは、金継ぎ講師のジャンです!

東京タワー近く、港区三田のうづまこ陶芸2階にオープンしている

「うづまこ金継ぎ教室」で、天然の漆を使った伝統的な金継ぎを教えています。

前回は、会員のEさんが、なぜ金継ぎを始めることになったのか、

興味を持ったきっかけを教えていただきました。

今日は、

金継ぎをやってみた感想をお聞きしました!

今回もEさんの言葉でお届けします。

ぜひ最後まで読んでいってください。

↓↓↓

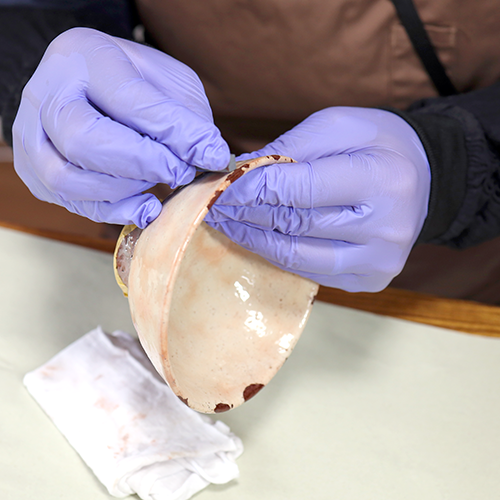

いよいよ始まった金継ぎ。

私は、友人のお母様が大切に使われていた

萩焼のお茶碗

(→看病しているお兄様が誤って食洗機にかけられて…いくつもの欠けが出来てしまった物)

と、新しく届いた時に、

既に注ぎ口が欠けていた残念な備前焼の急須を選びました。

金継ぎを教えてくださる先生は、

東京藝大卒の専門家!

本格的金継ぎ!

…….といっても、私には

始めるまでは「本格的と、なんちゃって」の

違いも分かりませんでした。

欠けたりヒビの入った箇所に金のペーストを塗って埋める、、、

なんて思っていて、そんなレベルでした。

私が教わったのは、本格的金継ぎで「欠け」の補修でした。

工程はぜんぶで10回。

全てが繊細で細かな作業で、

ただひたすら角度を変えてみて彫刻刀や

柔らかい砥石でバリを取ったり漆を塗ったり、

そして漆風呂と言う、

湿度の保たれた場所で3日以上漆を乾かす、を繰り返します。

工程が進むにつれ漆の種類も変わり、

先生の指導なしには一度では進めない作業。

私的には綺麗に平らに削れていると思っても、

先生の目にかかると全然ダメ。

前の回の漆に軽く傷をつける様に平らになる様に削る。

日本の伝統工芸、そんなに簡単では無いですね。

削っては塗り、削っては塗り、

一つの作品が完成するまでの工程、時間が長いのです。

でも、10回目、

先生の助けが多かったのは否めないけど、

出来上がった金継ぎはとても嬉しく、

直す前とは別のもっと素敵な作品になりました。

因みに仕上げは、金粉、銀粉、錫分など選べます。

私は器に合う金粉にしました。

友達と友達のお母さんはとても喜んでくれて、

「大切に大切に使う」と、

とうもろこしご飯をよそった写真を送ってくれました。

急須は素敵で、まだ使わず飾ってあります。

もっと沢山金継ぎした作品を、

飾りとしてでも増やしたいと思いました。

おわり

ぜひご興味があれば、

体験はコチラ>>

お教室はコチラ>>

うづまこ金継ぎメインページは、コチラ>>