こんにちは、金継ぎ講師のジャンです!

東京タワー近く、港区三田のうづまこ陶芸2階にオープンしている

「うづまこ金継ぎ教室」で、天然の漆を使った伝統的な金継ぎを教えています。

さてさて、前回まで2回にわたって、

ちまたで話題(?)の「簡易金継ぎ」に、

漆の専門家が挑戦した体験記をお届けしてきました。

第1回の「欠け編」では、

エポキシパテの匂い、ベタつき、そして形を整える難しさに悪戦苦闘し。

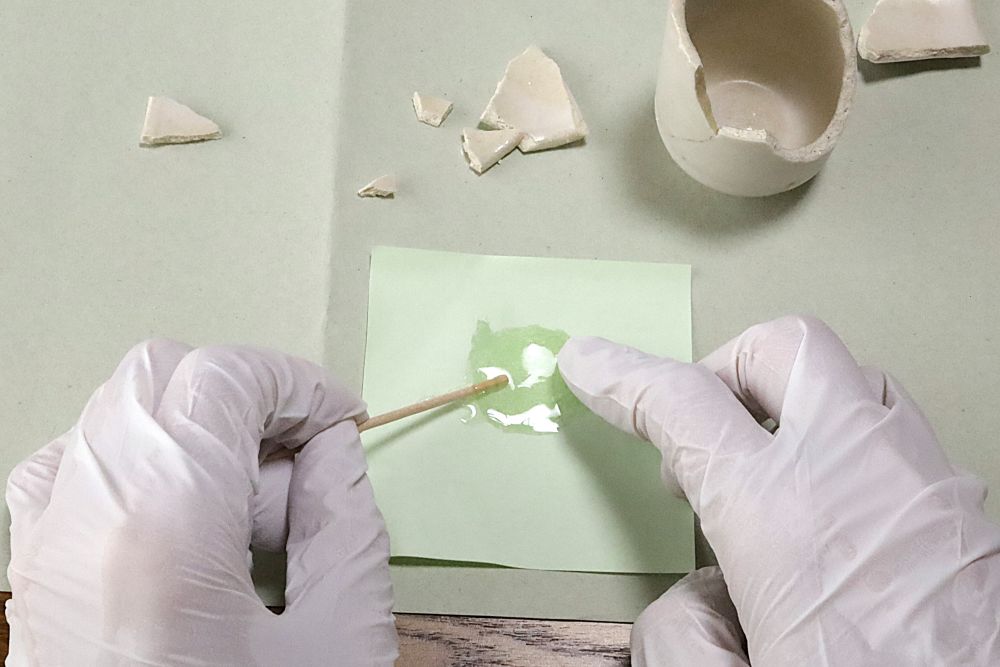

続く第2回の「割れ編」では、

エポキシ接着剤の硬化速度との戦い、破片の位置合わせ、

そしてはみ出し処理の困難さに直面しました。

今回は、これらの簡易金継ぎ体験を通して私が感じたこと、

すべて包み隠すことなく総括し、

日々、漆と向き合っているプロの視点から、

「簡易金継ぎと伝統的な漆金継ぎの違い」。

そして「金継ぎ」の意味について、

超個人的な正直な気持ちで語りたいと思います!

ぜひ最後まで読んでいってください^^

※全部読んで欲しいですが…結論だけ知りたい方は、

目次から「まとめ」にすすんでください。

目次

1.体験で感じた、簡易金継ぎの共通の「オドロキ!」

欠け修理と割れ修理、どちらの体験でも

素材であるエポキシや付属の道具からくる共通の「驚き」がありました。

(1.) 素材(エポキシ樹脂)の特性

刺激的な匂いとベタつき

天然の漆とは異なる、化学的なツンとした匂いは、作業中ずっと気になりました。

また、エポキシパテや接着剤のベタつきも強く、手袋にまとわりつき、

細かな作業に集中できませんでした。

硬化速度の速さ

これが最大の難敵かもしれません!

作業時間がめちゃくちゃ限られます。

特に割れの接合では、素早く正確な判断と作業が求められますね。

慣れていないと、破片がずれたまま固まってしまったり、

はみ出した接着剤が拭き取る間もなく固まってしまったりします。

(2. )作業性の驚き

繊細な作業の難しさ

硬化が早いこと、素材の扱いの難しさ、そして付属の筆の質のせいで、

器の曲線に沿った滑らかな線や、正確な接合は非常に困難でした。

はみ出し処理の困難さ

はみ出した部分をきれいに除去するのが至難の業です。

無理に削ろうとすると、器本体を傷つけるリスクも伴います。

盛ったエポキシパテ部分のヤスリがけにもコツと根気が必要だったり。

はみ出したり、盛りすぎたりすると、後からの修正が非常に困難でした。

「手軽」という印象とは裏腹に、「綺麗に仕上げる」ためには、

漆の作業とはまた違ったの習熟と工夫が必要だと痛感しました。

2.「蒔絵」と「金色の絵の具」ここが最もちがう!

簡易金継ぎ体験を通して、私が漆の専門家として最も強く違いを感じ、

皆さんに伝えたいと思ったのは、「金色の表現」に関する決定的な違いです。

簡易金継ぎのキットで使う金の装飾は、まさに「金色の絵の具」です。

絵の具を筆につけ描いていくのです。

しかし、伝統的な金継ぎは、単に金色の塗料を塗るものではありません。

漆で線を引いた上に、金粉や銀粉を蒔きつけて定着させる、

日本の伝統技術「蒔絵(まきえ)」という技法を使います。

伝統金継ぎの「蒔絵」とは?

- 下地の漆: 接着や欠け埋めを終えた後、金粉を蒔きたい部分に「呂色漆(ろいろうるし)」や「絵漆(えうるし)」といった専用の漆を薄く塗ります。

- 金粉を蒔く: 漆が乾ききる前の、ちょうど良いタイミングで、毛棒や綿を使って金粉を丁寧に優しく蒔き(まき)つけます。

- 磨き: 漆が完全に固まった後、余分な金粉を払い取り、さらに薄く漆を塗って磨くことで、輝きを引き出す技法もあります。

このように、伝統金継ぎの金色は、

漆の層に金粉がぎっしりと敷き詰められ、

しっかりと定着したものです。

その輝きは、筆で描いた合成樹脂の中に金色粉を混ぜた

絵の具とは全く変わってきます。

光の当たり方で表情を変え、しっとりとした上品な輝きが特徴ですね。

簡易金継ぎの塗って仕上げる方法は、見た目の質感や味わいが、

本物の蒔絵とは根本的に異なるのです。

※上の画像はの金継ぎは、両方とも金粉ではなく真鍮(しんちゅう)紛を使っています。

3.漆金継ぎと簡易金継ぎ:メリット・デメリット

今回の体験を経て、私は改めて両者のメリット・デメリット、

そして役割について考えさせられました。

(1.)簡易金継ぎのメリット・デメリット

メリット

- 手軽で早い: 数時間〜1日で修理が完了する。

- 材料が安価: キット一つで始めやすい。

- 専門技術不要: 接着剤を使う感覚で作業ができる。

- かぶれの心配がない: 漆かぶれが心配な人には良い選択肢。

デメリット

- 見た目の限界:1日2日で仕上げる場合、時間をかける 漆の金継ぎのような自然で滑らかな仕上がりや、上品な輝きは得にくい。

- 素材の扱いの難しさ: 「簡単」なようで、綺麗に仕上げるにはエポキシ特有の扱いに慣れが必要。

- 耐久性: 漆に比べて、強度や耐久性が劣る場合がある。

- 食器としての安全性: 食品衛生法に適合しない材料が使われていることも多いため、直接食品や口が触れる食器には注意が必要と思われます。食器修理というよりは「金継ぎ風の応急処置」と捉えるのが〇。

(2. )伝統漆金継ぎのメリット・デメリット

メリット

-

- 美しい仕上がり: 蒔絵による、落ちつきある輝きと質感。

- 高い耐久性: 硬化した漆は非常に丈夫で、長く使えることが多い。

- 食器として安全: 完全に硬化した天然漆は無害で、安心して食器として使える。

- 器の歴史を尊重: 傷を隠すのではなく、むしろ活かし、器に新たな価値と物語を与える日本の美意識が息づいている。

デメリット

-

-

- 時間と手間がかかる: 漆の硬化に時間がかかるため、数ヶ月を要する。

- 材料費: 天然漆や純金粉は高価。

- 技術が必要: 漆の知識や、蒔絵などの繊細な技術が求められる。

- 漆かぶれの可能性: 人によっては漆にかぶれることがある。

-

4.まとめ:簡易金継ぎとは?

今回の体験を終えて、私の出した結論は…

簡易金継ぎは、金継ぎという文化を知る「入り口」として

素晴らしい役割を担っていると思います。

手軽さのメリットを生かして、多くの人が手軽に体験できることで、

「金継ぎって面白い」「器を大切にするっていいな」

と感じるきっかけになるでしょう。

「割れた器を手軽に繋ぎ、金色の線で装飾を施す」という意味でも、

有効な「補修・装飾方法」です。

ふだん、金継ぎをしている私は今回、

「1日で金継ぎできた!すぐに直せた!」という楽しさがありました^^

金継ぎの入り口を体験して、

もっと美しく仕上げたい。

もっと突き詰めてみたい。

もっと手をかけてみたい。

そんな気持ちがわいてくるのかな、と。

私自身、簡易金継ぎも、

「極めてみたいな」という気持ちが

こっそり湧いてたりします^^

でもやっぱり、つきつめていくと

「本物の漆」の金継ぎに気持ちが向かっていくかもしれませんね。

そんなあなたを、

うづまこ金継ぎ教室で、お待ちしております!!

簡易金継ぎにチャレンジしたことで、

「何を求めて金継ぎをするのか」

「教室でどんな時間を提供したいか」

そんなことを、あらためて考えることができました!

ぜひ、

漆を使った金継ぎの世界で、

突き詰める楽しさ。

時間をかける喜び。

本物の良さ。

を、体感してください!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

この体験記が、皆さんの金継ぎに対する理解を深める一助となれば幸いです。

>>【第1回】「簡単」じゃなかった?プロが挑んだ簡易金継ぎ(欠け編)正直レビュー

>>【第2回】漆のプロが挑んだ簡易金継ぎ(割れ編)~すぐ固まる!接合とズレとの戦い~

うづまこ金継ぎ教室 ジャン